بين سلطة اللغة ومأساة الوجود

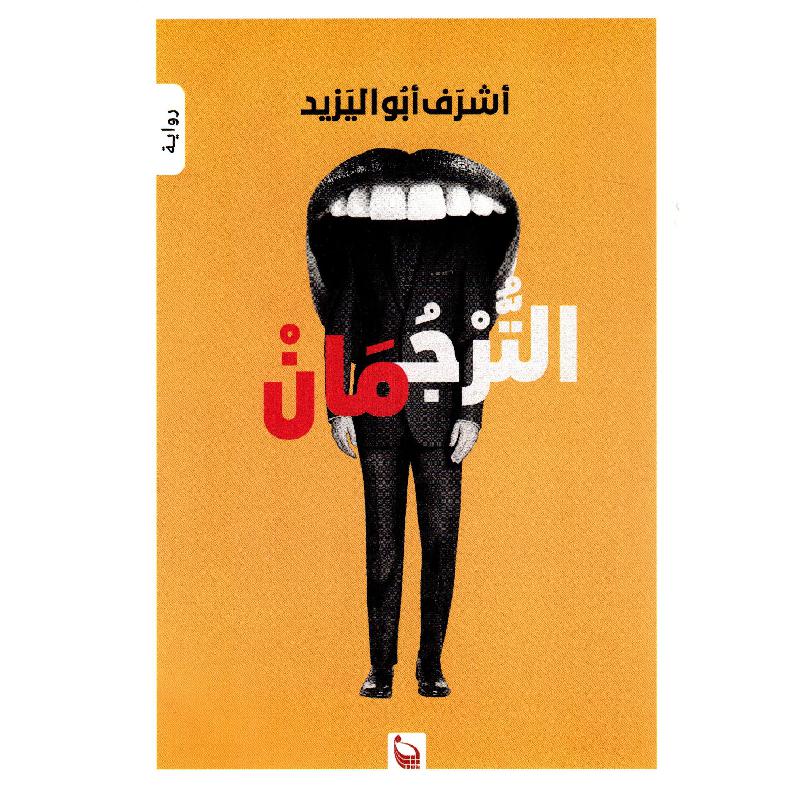

قراءة في رواية الترجمان للدكتور أشرف أبو اليزيد

بقلم د. حمزة مولخنيف . المملكة المغربية

تندرج رواية الترجمان للدكتور أشرف أبو اليزيد ضمن ذلك النمط السردي الذي يتجاوز حدود الحكاية بوصفها متتالية أحداث، ليغدو النص فضاءً للتفكير في اللغة والهوية والغياب والذاكرة، والسلطة الخفية التي تمارسها الثقافة على الأفراد، خصوصا حين تتقاطع الترجمة مع الوجود الإنساني نفسه. فالرواية لا تقدّم “مترجمًا” بوصفه مهنة فحسب، بل تقدّم “الترجمان” ككائن إشكالي، يعيش في البرزخ بين لغتين وثقافتين وحياتين، بل بين حضور جسدي وغياب وجودي يكاد يكون موتا مؤجَّلا.

منذ الصفحات الأولى، يضعنا السرد أمام صوت أنثوي مثقل بالذاكرة والفقد، امرأة تصف نفسها بأنها “ممحاة”، وهو توصيف بالغ الدلالة، لا على المستوى النفسي فقط، بل على المستوى الفلسفي العميق. فالممحاة لا تكتب، بل تمحو؛ لا تُنتج المعنى، بل تزيل آثاره.

منذ الصفحات الأولى، يضعنا السرد أمام صوت أنثوي مثقل بالذاكرة والفقد، امرأة تصف نفسها بأنها “ممحاة”، وهو توصيف بالغ الدلالة، لا على المستوى النفسي فقط، بل على المستوى الفلسفي العميق. فالممحاة لا تكتب، بل تمحو؛ لا تُنتج المعنى، بل تزيل آثاره.

تستبطن الرواية تصورا وجوديا قريبا من رؤية هايدغر للكائن الإنساني بوصفه “كائنًا نحو الفناء”، حيث لا يكون الوجود امتلاءً، بل انمحاءً تدريجيا في الزمن. المرأة هنا تعيش بين زمنين: ماضٍ لم يعد قابلا للاستعادة، ومستقبل لم يعد قابلا للتخيّل، في حالة تعليق وجودي تشبه ما وصفه كيركغارد بـ”القلق” بوصفه دوار الحرية.

غير أن الرواية منذ بدايتها، لا تكتفي بإحالة ذاتية نفسية، بل تربط هذا التمزق الداخلي بسياق ثقافي واجتماعي صارم، حيث تتحوّل المرأة خاصة الأرملة أو المستقلة، إلى موضوع للرقابة الرمزية. فالمجتمع كما تصوره الرواية، لا يعاقب الفعل بقدر ما يعاقب الاحتمال، ولا يدين الخطأ بقدر ما يدين الحرية نفسها. وهنا تلتقي الرواية مع تحليل ميشيل فوكو للسلطة، لا بوصفها جهازا قمعيا مباشرا، بل شبكة من الخطابات التي تنتج “الطبيعي” و”المنحرف”، وتفرض على الأجساد والعلاقات أنماطا بعينها من السلوك المقبول.

في هذا السياق يظهر “محسن”، الترجمان، لا باعتباره بطلا تقليديا، بل باعتباره مركزا غائبا يدور حوله السرد. حضوره يتم عبر الذاكرة، وعبر الجسد المعلّق بين الحياة والموت، وعبر آثاره: مكتب، كتب، ملفات رقمية، أجهزة طبية. هذا الحضور الغائب يمنح الرواية بُعدا أنطولوجيا واضحا؛ فالترجمان لا يتكلم، لكنه “مترجَم” من خلال الآخرين، تماما كما تُترجَم النصوص بعد أن ينفصل عنها مؤلفوها. وهنا تطرح الرواية سؤالا فلسفيا عميقا: هل الإنسان هو صوته أم أثره؟ هل هو وعيه الحاضر أم تاريخه المكتوب والرقمي؟.

الجلطة الدماغية التي تصيب محسن ليست حدثا عارضا في البناء السردي، بل لحظة رمزية كثيفة الدلالة. إنها لحظة انقطاع اللغة، أو بالأحرى انقطاع مركز التحكم فيها. مترجمٌ يفقد القدرة على النطق، أو على التواصل الواعي، هو صورة مأساوية تكاد تكون استعارة كبرى عن أزمة المثقف العربي المعاصر، الذي يُطلب منه أن يكون وسيطا بين عوالم متعددة، بينما يُحاصر في جسده، وفي شروط عيشه وفي هشاشته الوجودية. ولعل هذا ما يجعل الرواية قريبة من تصور ألبير كامو للمأساة الحديثة، حيث لا تأتي الفاجعة من الآلهة، بل من عبث الواقع، ومن هشاشة الجسد أمام آلة الزمن.

اللغة في الترجمان ليست مجرد أداة سرد، بل موضوعا للسرد ذاته. فمحسن كما يُقدَّم، لا يترجم بعينه فقط، بل “بعقله وقلبه”، وهو توصيف يعيدنا إلى نقاشات فالتر بنيامين حول “مهمة المترجم”، حيث لا تكون الترجمة نقلا حرفيا، بل إعادة بعث للمعنى في لغة أخرى. غير أن الرواية تضيف بعدا وجوديا لهذا التصور: الترجمة هنا ليست فقط نقل النصوص، بل محاولة لترجمة الذات نفسها، لتبرير الوجود في عالم لا يمنح المعنى بسهولة.

كما أن انتقال الأحداث بين الكويت ومصر ولندن والإسكندرية، لا يؤدي وظيفة مكانية فحسب، بل يرسّخ ثيمة الاغتراب بوصفه قدرا ثقافيا. فالشخصيات تتحرك جغرافيا، لكنها لا تستقر وجوديا. الغربة هنا ليست بعدا مكانيا بل حالة وعي، وهو ما يجعل الرواية تلتقي مع تحليلات إدوارد سعيد للمنفى بوصفه “حالة فكرية”، حيث يصبح الفرد قادرا على رؤية العالم، لكنه عاجز عن الانتماء الكامل إليه.

ينجح الدكتور أشرف أبو اليزيد في بناء عالم سردي كثيف، يتداخل فيه النفسي بالاجتماعي والفلسفي باليومي، دون افتعال أو خطابية مباشرة. السرد يتقدم ببطء محسوب، كأن النص نفسه يخشى أن يفقد وعيه، أو أن يسقط في الصمت، تماما كما يخشى أبطاله. ومن هنا تتأسس الترجمان كرواية عن الهشاشة: هشاشة الجسد وهشاشة اللغة، وهشاشة العلاقات، في عالم لا يرحم من يقف في المنتصف.

تضع الرواية قارئها أمام سؤال مركزي سيظل يتردد بأشكال مختلفة: ماذا يبقى من الإنسان حين تُصادر لغته؟ وهل الترجمة بوصفها فعلا ثقافيا نبيلا، يمكن أن تكون أيضا شكلا من أشكال الاستنزاف الوجودي؟ هذا السؤال في عمقه، هو ما يمنح الترجمان قيمتها الفكرية.

تبدو المرأة الساردة، وهي تتنقل بين تفاصيل حياتها السابقة وعلاقتها بمحسن، كمن تمارس نوعا من “التحليل الذاتي السردي”، أقرب إلى ما تحدّث عنه فرويد حين اعتبر أن السرد شكل من أشكال العلاج، لكنه علاج ملتبس، لأن الكلام لا يشفي بالضرورة، بل قد يعيد فتح الجراح. فالساردة لا تحكي لتغلق الملف، بل تحكي لأنها عاجزة عن الصمت. إن فعل الحكي هنا ليس فعل امتلاك للمعنى، بل فعل مقاومة للانهيار. وهذا ما يجعل الرواية في عمقها نصا عن الذاكرة الجريحة، لا عن الحنين الرومانسي.

يتكثف هذا البعد حين تنتقل الساردة إلى فضاء مكتب الترجمان، حيث يصبح المكان ذاته نصا مفتوحا. المكتب ليس مجرد غرفة عمل، بل “أرشيف حياة”، بالمعنى الذي يمنحه جاك دريدا للأرشيف بوصفه سلطة لا مجرد حفظ. فالملفات والأجهزة والرسائل الإلكترونية والصور، كلها تشكّل جسدا رقميا بديلا لمحسن، جسدا لا يموت، لكنه أيضا لا يحيا. وهنا تطرح الرواية إشكالية معاصرة شديدة الأهمية: هل الوجود الرقمي امتداد للذات أم تشييء لها؟ وهل يمكن للإنسان أن يُختزل في بياناته ومراسلاته وملفاته؟

حين تضغط الساردة خيار “أكمل باعتبارك مستر محسن”، لا تقوم بفعل تقني بريء، بل ترتكب على المستوى الرمزي، فعل حلول وجودي. إنها تدخل حياة الآخر، لا لتتجسس فحسب، بل لتعيد تشكيله في وعيها. هذا المشهد يستدعي إلى الذهن ما كتبه بول ريكور عن الهوية السردية، حيث لا تكون الهوية معطى ثابتا، بل قصة تُروى، ويمكن أن يرويها أكثر من صوت. محسن في هذه اللحظة، لم يعد ذاتا مغلقة، بل نصا مفتوحا، تُعاد كتابته من خلال عيون الآخرين.

غير أن الرواية لا تسقط في تمجيد هذا الفعل، بل تحيطه بشعور أخلاقي ثقيل. فالساردة تشعر بأنها “تقتحم قبرا”، وهو توصيف بالغ الدلالة، لأنه يربط المعرفة بالانتهاك، والفضول بالخطيئة. هنا تلامس الرواية سؤال الأخلاق في عصر التقنية: إلى أي حد يحق لنا أن نعرف؟ وهل المعرفة حين تنفصل عن العلاقة الحية، تتحول إلى شكل من أشكال العنف الرمزي؟ هذا السؤال يجعل الترجمان رواية واعية بسياقها الزمني، لا منغلقة في مأساة شخصية فقط.

تتعقد الصورة أكثر حين ندخل عالم المؤسسة الثقافية، بما تحمله من علاقات قوة ونفاق وصراعات خفية. فالمؤسسة العربية للترجمة كما تُصوَّر، ليست فضاءً نقيا للإبداع والمعرفة، بل مسرحا بيروقراطيا تتداخل فيه المصالح والرقابة والحسابات السياسية. وهنا يتحول الترجمان من مثقف حر إلى موظف مراقَب، ومن وسيط ثقافي إلى ترس في آلة أكبر منه. هذا البعد يعيدنا إلى نقد بيير بورديو للمؤسسات الثقافية، بوصفها حقولا للصراع الرمزي، حيث لا يُكافأ الإبداع لذاته، بل بقدر ما يخدم توازنات السلطة.

شخصيات مثل المدير، ومحيي صابر، لا تُقدَّم بوصفها “أشرارا” بالمعنى الساذج، بل بوصفها نماذج لآليات الهيمنة الناعمة. فمحيي على وجه الخصوص، يجسّد نموذج “المثقف الزائف”، الذي يعيش على هامش الإبداع، لكنه يمتلك مفاتيح العبور داخله. وجوده في الرواية ليس عرضيا، بل يؤدي وظيفة نقدية واضحة: فضح ذلك النوع من الشخصيات التي تتغذى على المؤسسات الثقافية، دون أن تضيف إليها قيمة حقيقية. وهذا ما يجعل الرواية قريبة من تشخيص ثيودور أدورنو لصناعة الثقافة، حيث تتحول القيم إلى سلع، ويُستبدل العمق بالشكل.

في مقابل هذا العالم الملوث، يظل محسن حتى في غيابه، رمزا لنقاء مهدَّد. لكن الرواية تحذر من تحويله إلى أيقونة مثالية. فهي تلمّح عبر تفاصيل حياته الشخصية وعلاقته بابنته وزواجه الفاشل، إلى هشاشته الإنسانية. الترجمان ليس قديسا، بل إنسان أنهكه العمل، وأثقلته التوقعات، ووجد نفسه ممزقا بين الالتزام المهني والعاطفي. بهذا المعنى، تتجنب الرواية فخ التقديس، وتصرّ على إنسانية شخصياتها بما تحمله من تناقضات.

يظهر بعد آخر مهم، وهو بعد الغربة بوصفها تجربة وجودية مضاعفة. فالغربة ليست فقط انتقالا من مكان إلى آخر، بل انتقال من نظام معنى إلى آخر. الشخصيات تعيش دائما في حالة ترجمة مستمرة: ترجمة للغة وللعادات وللذات. وهذا ما يجعل الرواية تلتقي مع تصور حنا آرندت للاغتراب الحديث، حيث يفقد الإنسان الإحساس بالبيت، لا بوصفه مكانا، بل بوصفه أفقا للمعنى.

إن رواية الترجمان تعمّق الأسئلة التي تطرحها، لكنها تنقلها من مستوى التأمل الفردي إلى مستوى النقد الثقافي والمؤسسي. الرواية هنا لا تسأل فقط: ماذا حدث لمحسن؟ بل تسأل: ما الذي نفعله نحن بالمثقفين؟ كيف نستهلكهم ونستثمرهم، ثم نتركهم يسقطون في الصمت؟ بهذا المعنى، تتحول الرواية إلى مرآة قاسية للواقع الثقافي العربي، حيث الترجمة رغم ضرورتها، قد تتحول إلى شكل من أشكال الاستنزاف، لا الجسر.

الترجمان ليست رواية عن شخص واحد، بل عن وضعية ثقافية كاملة، عن كائن يعيش ليمنح الآخرين أصواتا ثم يفقد صوته، في عالم لا يتوقف ليسأل عمّن يترجم المترجم نفسه.

يتسع الأفق السردي في الترجمان ليغادر فضاء المؤسسة والذاكرة الفردية نحو مساءلة أعمق لمعنى الأبوة والهوية والاستمرار، عبر الرسائل القادمة من تورونتو، حيث تنفتح الرواية على صوت الابنة، بوصفه امتدادا وجوديا للترجمان، لا مجرد علاقة بيولوجية. هنا يتحول الخطاب من تأمل في الغياب إل

ى محاولة لترميم المعنى عبر السلالة الرمزية، فالابنة لا تكتب فقط لتخبر، بل لتعيد تعريف الأب، وتعيد تعريف نفسها من خلاله. إن الرسالة هنا ليست أداة تواصل، بل فعل تأويل متأخر، يشبه ما وصفه بول ريكور بـ«الاعتراف السردي»، حيث لا يُستعاد الماضي كما كان، بل كما يُحتمل فهمه الآن.

صوت الابنة يأتي محمّلا بوعي مزدوج: وعي المنفى ووعي البلوغ المتأخر على الحقيقة. فهي تنظر إلى الأب لا كسلطة، بل كذات مجروحة صامتة صابرة، وتكتشف تدريجيا أن صمته لم يكن ضعفا، بل خيارا أخلاقيا، أو على الأقل حيلة وجودية للبقاء. هذا التحول في النظرة يستدعي أطروحات إريك إريكسون حول تشكّل الهوية عبر المراحل، حيث لا يكتمل وعي الذات إلا بإعادة تأويل علاقاتها الأولى، خاصة علاقة الأب. فالأب هنا لا يُستعاد بوصفه مصدرا للأوامر، بل بوصفه نموذجا للتضحية الصامتة، وربما للفشل النبيل.

تغدو الرسالة مساحة حرة للبوح، تتداخل فيها مشاعر الذنب والامتنان والتمرد المكبوت. الابنة تعترف بأنها شاركت، ولو بالصمت في ظلم الأب، حين صدّقت رواية الأم، أو حين لم تكن قادرة على فهم تعقيدات الصراع بين شخصين بالغين. وهذا الاعتراف يمنح الرواية بعدا نفسيا عميقا، حيث لا تُقدَّم الشخصيات في ثنائية الضحية والجلاد، بل في شبكة معقدة من العلاقات، تُنتج الألم دون قصد مباشر. هنا تقترب الرواية من رؤية كارل غوستاف يونغ، الذي يرى أن كثيرا من جراحنا ليست نتيجة شرّ متعمد، بل نتيجة إسقاطات لا واعية، ورثناها دون أن نختارها.

يتحوّل المنفى الكندي إلى فضاء مضاد للمنفى العربي لا بوصفه جنة، بل بوصفه مختبرا للذات. فالابنة لا تحتفي بكندا باعتبارها خلاصا نهائيا، بل باعتبارها مكانا يسمح بإعادة التفكير، وبناء مسافة نقدية من الماضي. الغربة هنا ليست فقدانا فقط، بل فرصة لإعادة ترتيب الداخل. وهذا ما يجعل الرواية تلتقي مع تصور إدوارد سعيد للمنفى بوصفه موقعا نقديا، يمنح صاحبه قدرة على الرؤية من الخارج، وإن كان يدفع ثمن ذلك وحدة مضاعفة.

تظهر شخصية مادلين الصديقة السورية، بوصفها مرآة أخرى لمصائر المثقفين العرب في المنافي. إنها شخصية مشبعة بالذاكرة السياسية، بالخوف وبالسخرية المرة، وتجسّد تاريخا كاملا من القمع الذي انتقل من الجغرافيا إلى النفس. حديثها عن النكتة، وعن العجز عن «النباح»، ليس تفصيلا عابرا، بل مفتاح لفهم علاقة السلطة باللغة. فحين تُصادر اللغة، يتحول الصمت إلى شكل من أشكال النجاة، وتتحول السخرية إلى تعويض رمزي عن الكلام المستحيل. هنا تستدعي الرواية تحليلات ميخائيل باختين حول الكرنفالية، حيث يصبح الضحك أداة مقاومة، لا ترفا.

تظهر شخصية مادلين الصديقة السورية، بوصفها مرآة أخرى لمصائر المثقفين العرب في المنافي. إنها شخصية مشبعة بالذاكرة السياسية، بالخوف وبالسخرية المرة، وتجسّد تاريخا كاملا من القمع الذي انتقل من الجغرافيا إلى النفس. حديثها عن النكتة، وعن العجز عن «النباح»، ليس تفصيلا عابرا، بل مفتاح لفهم علاقة السلطة باللغة. فحين تُصادر اللغة، يتحول الصمت إلى شكل من أشكال النجاة، وتتحول السخرية إلى تعويض رمزي عن الكلام المستحيل. هنا تستدعي الرواية تحليلات ميخائيل باختين حول الكرنفالية، حيث يصبح الضحك أداة مقاومة، لا ترفا.

في هذا السياق، تتكثف دلالة الترجمة مرة أخرى، ولكن من زاوية مختلفة. الترجمة لم تعد فعل الأب فقط، بل قدر الابنة أيضا. فهي تترجم حياتها الجديدة إلى لغة أخرى، وتترجم ذاكرتها إلى سرد، وتترجم الأب إلى معنى يمكن احتماله. وكأن الرواية تقول إن الترجمة ليست مهنة، بل شرطا وجوديا لكل من يعيش بين ثقافتين، أو بين زمنين. هذا المعنى يعيدنا إلى والتر بنيامين، ولكن مع إضافة بعد إنساني مؤلم: ليس كل ترجمة ناجحة، وبعضها يترك فائضا من الفقد لا يمكن تعويضه.

تتخذ الرواية عبر هذه الرسائل، شكل حوار غير متكافئ بين أجيال. الأب غائب أو شبه غائب، بينما الابنة تكتب في فراغ لا تعرف إن كان سيُقرأ. هذا الوضع يضفي على النص طابعا وجوديا حادا، حيث يتحول الخطاب إلى نداء في العدم، شبيه بما وصفه ألبير كامو عن الإنسان الحديث، الذي يتكلم لأنه لا يحتمل الصمت، لا لأنه يتوقع جوابا. الكتابة هنا ليست تواصلا، بل مقاومة للعدم.

يتكشف عبر السرد أن مأساة الترجمان ليست فردية، بل ممتدة عبر الأجيال. فالأب الذي أفنى عمره في نقل أصوات الآخرين، لم يجد من ينقل صوته داخل بيته. والابنة التي تبحث عن ذاتها، تفعل ذلك عبر إعادة الاعتبار لذلك الصوت المهمّش. بهذا المعنى، تتحول الرواية إلى نص عن العدالة الرمزية المتأخرة، تلك التي لا تُنصف في الحياة، لكنها تجد تعويضها في السرد.

كما يتعمق البعد النقدي للرواية تجاه صورة الأم، دون الوقوع في التبسيط. الأم ليست شريرة، بل أسيرة بدورها لمنظومة اجتماعية وثقافية، ترى في السيطرة تعويضا عن الخوف، وفي القسوة ضمانا للبقاء. هذا التوازن في التقديم يمنح الرواية نضجا أخلاقيا واضحا، لأنها ترفض الأحكام الجاهزة، وتفضّل تفكيك البنى التي تنتج الألم بدل الاكتفاء بإدانة الأفراد.

في هذا الامتداد السردي، تتضح ملامح الترجمان بوصفها رواية عن الإرث غير المرئي: إرث الصمت، وإرث الغربة، وإرث اللغة. فالابنة لا ترث مالا ولا مكانة، بل ترث سؤالا: كيف يمكن أن نعيش دون أن نفقد أصواتنا؟ وكيف يمكن أن نكون أوفياء لمن سبقونا دون أن نكرر مآسيهم؟ هذه الأسئلة لا تُطرح بشكل مباشر، لكنها تتخلل السرد وتمنحه عمقا فلسفيايتجاوز حدود الحكاية.

وهكذا، ينتقل النص بسلاسة من نقد المؤسسة إلى نقد العائلة، ومن مأساة المثقف إلى مأساة الامتداد الإنساني، ليكشف أن الترجمان الحقيقي ليس من ينقل النصوص بين اللغات، بل من يحاول بصعوبة وألم، أن ينقل المعنى بين الأجيال، في عالم لا يكفّ عن إنتاج الصمت.

تبلغ الترجمان ذروة توترها الدلالي حين تلتقي خيوط الغياب والذاكرة واللغة في سؤال المصير: ماذا يفعل السرد حين يعجز الواقع عن منح خاتمة؟ هنا لا تبحث الرواية عن حلٍّ درامي، بل عن صيغة أخلاقية للمعنى، كأنها تمتحن قدرة الأدب على أن يكون بديلاً عن العدالة، أو شاهدا عليها في الحد الأدنى. فمحسن لا يعود ولا يتكلم ولا يستعيد مركزه، ومع ذلك يستمر حضوره بوصفه معيارا يُقاس عليه ما تبقّى من إنسانية في عالمٍ لا يكافئ النقاء.

يتحوّل الصمت في هذا الامتداد إلى لغةٍ ثانية، لا تقل فصاحة عن الكلام. الصمت ليس فراغا، بل كثافة؛ ليس عجزا، بل اختيارا مفروضا. هنا تتقاطع الرواية مع تصوّر لودفيغ فيتغنشتاين عن حدود اللغة، حيث ما لا يمكن قوله ينبغي الصمت عنه، لكن هذا الصمت نفسه يصبح دالا. فالجسد الممدّد والملفات المفتوحة، والرسائل المؤجلة، كلها علامات تُقرأ لا تُنطق. وكأن النص يعلن أن المعنى حين تُغلق عليه أبواب الخطاب، يهاجر إلى الإيماءة والأثر.

في هذا الأفق، تتكشّف الترجمة بوصفها مجازا شاملا للحياة الحديثة. الترجمة ليست نقلا بين لغتين فقط، بل عبورا دائما بين حالات وجودية غير متكافئة: بين الصحة والمرض، بين السلطة والهشاشة، بين الوطن والمنفى، وبين الحضور والغياب. هذا العبور المستمر يستنزف الكائن، حتى يغدو كائنا “بين-بين”، لا ينتمي تماما ولا ينسحب كليا. وهو توصيف يقترب من مفهوم الهجنة عند هومي بابا، حيث تُنتج المناطق الوسطى إمكانات نقدية، لكنها في الوقت ذاته تُضاعف الإحساس باللايقين.

تتخذ الرواية في خواتيمها المفتوحة، موقفا نقديا من فكرة الخلاص الفردي. فلا الابنة تُشفى تماما من جراحها، ولا الساردة الأولى تنجو من شعور الذنب، ولا المؤسسة تُصلِح أعطابها. غير أن هذا الامتناع عن الخلاص لا يعني العدمية، بل يرسّخ أخلاقية الصبر الواعي، ذلك الصبر الذي لا يبرر الظلم، لكنه يفضح آلياته. هنا تستعيد الرواية روح سبينوزا حيث الفهم لا الغضب هو بداية الحرية. فالفهم لا يغيّر العالم فورا، لكنه يمنح القدرة على عدم التماهي مع قسوته.

في مواجهة المؤسسة، لا تقترح الرواية ثورةً صاخبة، بل تقترح ذاكرة يقظة. الذاكرة حين تُصان من التزييف، تصبح أداة مقاومة هادئة. فاستعادة سيرة الترجمان ليست تمجيدا نوستالجيا، بل إعادة توزيع للمعنى: من المركز الإداري إلى الهامش الإنساني، من الألقاب إلى الأفعال، من الضجيج إلى العمل الصامت. وهذا ما يجعل النص أقرب إلى “أخلاقيات العناية” كما صاغتها كارول غيليغان، حيث تُقاس القيمة بقدرة المرء على الرعاية والمسؤولية، لا بالهيمنة والإنجاز الصاخب.

يتبدّى أيضًا نقدٌ رفيع لصورة المثقف في المخيال العربي. فالرواية لا تُنقذ المثقف من هشاشته، ولا ترفعه إلى مقام البطولة، بل تضعه في موضع المساءلة: هل يمكن للمعرفة أن تكون شكلا من أشكال العنف حين تنفصل عن العناية؟ وهل يتحوّل الاجتهاد حين يُستنزف بلا حماية إلى ضربٍ من الانتحار البطيء؟ بهذا المعنى، تبدو الترجمان نصا تحذيريا لا ضد المعرفة، بل ضد اقتصادها القاسي الذي يستهلك الأفراد باسم الرسالة.

تمنح الرواية للقراءة نفسها دورا أخلاقيا. القارئ لا يُستدرج إلى التعاطف السهل، بل يُدعى إلى المشاركة في حمل الثقل. فقراءة الرسائل والملفات والتفاصيل اليومية، ليست متعة سردية فقط، بل تمرين على الإنصات. الإنصات هنا فعلٌ سياسي وأخلاقي، لأنه يعيد الاعتبار لأصوات تُهمَّش عادةً تحت ذريعة الكفاءة والسرعة. وهذا ما يذكّر بمقولة إيمانويل ليفيناس عن المسؤولية تجاه الآخر، حيث يصبح الإصغاء أسبق من الحكم.

تكتسب النهاية المفتوحة للرواية معناها من هذا المنظور. فعدم الإغلاق ليس نقصا بل استراتيجية. النص يترك الباب مواربا لأن الحياة نفسها لا تُغلق. المصائر لا تُحسم، والجراح لا تلتئم دفعة واحدة، والعدالة لا تأتي في مشهد أخير. إن الامتناع عن الخاتمة الحاسمة هو موقف فلسفي بقدر ما هو خيار جمالي، يرفض تسليع الألم وتحويله إلى عبرة جاهزة. هكذا، لا تُنهي الرواية حكاية الترجمان، بل تُعيدها إلى القارئ، بوصفها سؤالا مفتوحا.

تُنجز الترجمان ما ندر أن تنجزه الرواية المعاصرة: أن تجعل من اللغة موضوعا أخلاقيا، ومن الذاكرة مسؤولية، ومن الغياب معيارا للحضور. ليست رواية عن الترجمة بقدر ما هي ترجمةٌ لقلق العصر، حيث تُطلب الوساطة بلا حماية، وتُكافأ السرعة بلا عناية، ويُستبدل الصوت بالأثر. ومع ذلك لا تستسلم للرثاء، بل تراهن على قوة السرد في حفظ ما يتبدد.

إن الدكتور أشرف أبو اليزيد قدّم نصا يشتغل في المنطقة الفاصلة بين الأدب والفلسفة، دون ادعاء تنظيري، وبحساسية نقدية تُنصت لما يقوله الصمت أكثر مما يقوله الكلام. الترجمان ليست شهادة على سقوط فرد، بل على امتحان ثقافة بأكملها: ثقافة تُجيد النقل، لكنها تنسى أن تسأل عمّن يحمل العبء، وتواصل السير، بينما يظل السؤال معلّقا، ينتظر من يجرؤ على ترجمته إلى فعل.