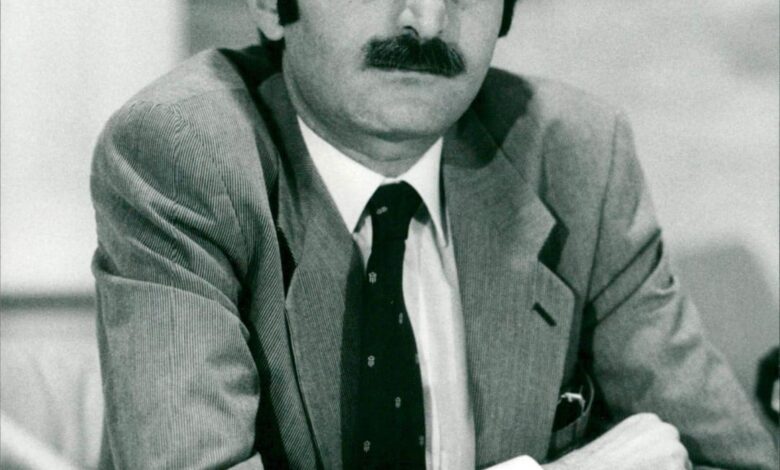

وليد جنبلاط: زعيم استثنائي… وسيرة لا تنتهي

بقلم الدكتور نضال العنداري

في قلب الجبل، حيث تُنحتُ الملامح من صلابة الصخور، وحيث يتردد صدى الأرز عبر العصور شاهِدًا على مجدٍ لا يخبو، يسطع اسم وليد جنبلاط كقصيدة متجددة، تُكتب كلماتها على صفحات الزمن، ولكنها لا تنتهي. إنه زعيم يحمل في ثنايا شخصيته خلاصة الجبل، صمودٌ أمام الرياح، صبرٌ على المحن، وشموخٌ لا ينحني إلا أمام الحقيقة.

ليس وليد جنبلاط مجرّد شخصية سياسية عابرة في تاريخ لبنان، بل هو تجسيد لروح الجبل بكل تناقضاتها. هو الحارس الأمين على إرث المختارة، تلك القلعة التي تجمع بين البساطة المُطمئنة والمجد المهيب، حيث تتداخل أحجارها مع جذور الشرف والمقاومة. ووراء أبوابها، كُتبت حكايات الزعامة التي ورثها جنبلاط عن آبائه وأجداده، أولئك الذين خطّوا تاريخهم بمداد الحكمة وحبر الدم.

أن تكتب عن وليد جنبلاط، يعني أن تسافر إلى عمق الجبل الذي ظل صامدًا أمام كل الزلازل، إلى أرضٍ حملت بين طياتها أوجاع وطن وأحلام شعب. يعني أن تغوص في تاريخ المختارة، حيث امتزجت دماء الرجال بروائح السنديان، وحيث كان الزعيم الصغير يشاهد بأعين متقدة إرثًا ثقيلًا يُنسج أمامه بخيوط المجد والتضحية.

وليد جنبلاط ليس زعيمًا فقط، بل هو مرآة لبنان، خليطٌ من الوجع والأمل، من القوة والهشاشة، من الجرأة والحذر. إنه درزي، لبناني، عربي، لكنه قبل كل شيء إنسان. رجل يدرك أن السياسة ليست مجرّد فن الممكن، بل هي معركة يومية للنجاة وسط أمواج متلاطمة لا ترحم.

جنبلاط هو القصيدة المفتوحة التي لم تكتمل، والرواية التي تتغير حبكتها مع كل منعطف من تاريخ لبنان الحديث. إنه زعيم يخطو خطواته بتأنٍّ فوق حبال التناقضات، حيث يتداخل الحزن الشخصي مع المصير العام، وحيث تتشابك مثالية المبادئ مع براغماتية السياسة.

في وليد جنبلاط، تجد رجل الجبل الذي يقرأ كتب الفلاسفة، يستمد حكمته من الطبيعة، ويواجهها بعيون تحمل ثقلًا من الحزن والإصرار. إنه ذلك الزعيم الذي يفهم أن الزعامة ليست لقبًا، بل هي حملٌ ثقيل، وأن النجاة ليست بالانتصار فقط، بل بالبقاء على قيد الإنسانية وسط عالم يلتهم الرحمة.

وليست السياسة عند جنبلاط مجرد لعبة معقدة، بل هي فنٌ للبقاء في الزمن الصعب، حيث يصبح الزعيم قبطانًا لسفينة تهيم بين الرياح العاتية، تحاول النجاة من أمواج متلاحقة تسعى لابتلاعها. إنه رجل يجمع في شخصه التناقضات، ذلك الذي يبدو صلبًا كصخر الجبل ولكنه يختزن بين ضلوعه مشاعر تتقد، وأفكارًا تسير بين المثالية والواقعية.

وليد جنبلاط هو ذلك الزعيم الذي يعرف كيف يُحافظ على الجبل شامخًا، ليس فقط أمام عدوه، بل أيضًا أمام تقلبات الزمان وقسوة الأيام.

المختارة… حيث تبدأ الحكاية

في دار المختارة، تلك القلعة التي تعانق الجبل برهبة وصمود، وُلد وليد جنبلاط عام 1949، في كنف عائلة تحمل أعباء الجبل وذاكرته. المختارة لم تكن مجرد منزل، بل كانت شاهدة على مآسي وأفراح، على نضالات وصراعات، وعلى ولادة زعيمٍ سيصبح لاحقًا رمزًا للمقاومة والبقاء. في تلك الأروقة الحجرية، التي تشهد على تاريخ كُتب بمداد الدماء والآمال، كان الطفل وليد ينمو تحت ظلال أبيه، كمال جنبلاط، المعلم، الفيلسوف، والشهيد، الذي صنع من أفكاره منارة أضاءت دروب النضال والموقف الثابت.

كمال جنبلاط، الرجل الذي لم يرَ في الزعامة ترفًا بل واجبًا، كان ظله طاغيًا على طفولة وليد. في كل زاوية من المختارة، كان صوت الأب يتردد، يحمل هموم الجبل والوطن، ويزرع في قلب ابنه الصغير أن هذا البيت ليس ملكًا للعائلة فقط، بل هو صرحٌ يحمل أمانة الجبل برمته. طفولة وليد كانت مختصرة، كأنها قُطعت بخيطٍ من الوعي المبكر، وبدلاً من أن يحمل ألعاب الأطفال، وجد نفسه يحمل أحاديث الحكمة وصدى القلق الذي يسكن قلب والده.

لكن القدر، كعادته مع آل جنبلاط، لم يمنح وليد ترف التمهل أو الانتظار. ففي عام 1977، في لحظة قاتمة من تاريخ لبنان، اغتيل كمال جنبلاط، الرجل الذي كان يمثل الجبل كله، وحامل راية الفكر والحق. تلك اللحظة لم تكن مجرد حادثة اغتيال، بل كانت زلزالًا هز أركان الجبل بأسره، وترك في قلب وليد فراغًا لا يسد. كان وليد شابًا لم يتجاوز الثامنة والعشرين، حين وجد نفسه فجأة وسط مهب الريح، وسط دموع الحزن ونيران الحرب، أمام إرث ثقيل سقط على كتفيه النحيلتين.

المشهد كان مهيبًا، رجل شاب يقف بين جموع حزينة، في وداع الأب والزعيم، وأمامه جبل ينتظر قراراته، ومختارةٌ تعج بالأصوات التي تطلب منه الاستمرار. وليد لم يكن زعيمًا بالوراثة فقط، بل صار زعيمًا بحكم الضرورة، بحكم الحاجة إلى استمرار شعلة المختارة مضيئة في وجه الريح.

كانت لحظة حمل نعش أبيه بداية عهدٍ جديدٍ لوليد، عهد الزعامة التي لا تُورّث فقط، بل تُنتزع من قلب الألم. منذ تلك اللحظة، لم يكن وليد مجرد ابنٍ لكمال جنبلاط، بل صار تجسيدًا لروح أبيه، روح التحدي التي لا تخشى الوقوف في وجه العواصف. في تلك اللحظات المفصلية، انطلقت رحلة الزعامة التي ستكون مليئة بالمعارك والتناقضات، لكنها ستظل دائمًا متمسكة بروح الجبل وكرامته.

هكذا، وقف وليد جنبلاط على أطلال الحزن، لا كزعيم يُفرض على الناس، بل كابنٍ للجبل، يحمل في صوته صدى الوجع، وفي عينيه بريق الأمل، وفي خطواته تصميم رجلٍ أدرك أن قدر المختارة ليس أن تكون حصنًا من حجر، بل أن تبقى دائمًا رمزًا حيًا للصمود والكرامة.

الزعامة على حافة الهاوية

منذ اللحظة الأولى التي حمل فيها وليد جنبلاط إرث القيادة، أدرك أن الطريق أمامه ليس مفروشًا بالورود، بل بالأشواك والأسئلة التي لا أجوبة سهلة لها. لم يكن وليد مجرد ظلٍ لأبيه كمال جنبلاط، بل كان شخصية مستقلة، تنسج من خيوط التمرد والحكمة لوحةً جديدة لزعامة استثنائية. رفض أن يكون نسخة مكررة، واختار أن يكون هو، وليد الجبل، ابن الألم والتناقضات، شاعر السياسة وفيلسوف النجاة.

في زمنٍ كان لبنان فيه غارقًا في أتون الحرب الأهلية، كانت البلاد تُقسم بالسلاح والنار، وكان الجبل مرآة لتلك التجاذبات الدامية. في تلك اللحظات، كان على وليد جنبلاط أن يلعب أخطر لعبة، لعبة البقاء وسط فوضى تتغير قواعدها كل يوم. لم تكن زعامته مجرد مواقف ثابتة، بل كانت أشبه برقصة متوازنة على حافة الهاوية.

• كان يهادن حين تشتد الرياح، يدرك أن الريح قد تجرف كل شيء إن لم تُترك لتمر بسلام.

• وكان يواجه حين تُفرض المواجهة، فالجبل لا ينحني إلا لله، وكانت كرامته دائمًا خطًا أحمر.

• كان يفاوض حين يصبح التفاوض حتميًا، واضعًا مصالح الجبل نصب عينيه، يعرف أن التفاوض في السياسة لا يعني التنازل بل تأجيل المعركة.

• وكان يصمت حين يصبح الصمت لغة الحكمة الوحيدة، لأن الصمت في بعض الأحيان أكثر بلاغة من الكلام، وأكثر تأثيرًا من أي خطاب.

في كل خطوة، كان وليد أقرب إلى شاعرٍ يقف على مفترق طرق، تُناجيه الأرض بحكاياتها القديمة، ويُصغي لهمس التاريخ الذي يُخبره أن الزعامة في الجبل ليست امتيازًا، بل عبئًا يُحمل بحذر. يرى ما لا يراه الآخرون، يقرأ بين السطور، ويشعر بنبض الأرض تحت قدميه.

الجبل في فلسفة وليد جنبلاط ليس مجرد مكان جغرافي، بل هو كيان حي، يتنفس عبر الناس، ويحيا بالتوازن. زعامة الجبل ليست سلطة تفرض بالقوة، بل هي حرفة تُتقن بحذر، تُبنى على التوازن الدقيق بين الأطراف المتنازعة. هي معادلة بين الطائفة والدولة، بين الجبل والإقليم، بين التاريخ الذي يثقل كاهله والحاضر الذي يطلب منه أن يبقى يقظًا في كل لحظة.

في كل قرار اتخذه، في كل موقف تبناه، كان وليد يُدرك أن الجبل يراه، وأن الناس تراقب خطواته، وأنه لا يمكنه أن يخطئ لأن خطأه قد يكون ثمنه غاليًا. كان يُسير الجبل كأنه شاعر يحمل لحنًا هشًا في رياح عاتية، يحمي الأرض دون أن يكسرها، ويُبقي الجبل شامخًا وسط العواصف.

هكذا، صار وليد جنبلاط زعيمًا من طراز نادر، قائدًا بروح الشاعر، وسياسيًا بروح الحكيم، يقف دائمًا في المسافة الحرجة بين الأمل والخطر، بين القوة والرحمة، بين الماضي الذي لا يزول، والمستقبل الذي لا ينتظر.

رجل التناقضات… زعيم المراحل

في شخصية وليد جنبلاط تتجلى تناقضات الإنسان والسياسة، حيث تلتقي الأضداد وتتعايش بتناغم أشبه بلوحة سريالية لا يفهمها إلا من تأمل تفاصيلها بعمق. هو الرجل الذي يحمل في داخله أكثر من وجه، وأكثر من بعد، وأكثر من موقف، ومع ذلك، لا يفقد جوهره، ولا يخطئ البوصلة التي ترشده في مسيرة مليئة بالتحولات.

• هو السياسي الحذر الذي يجيد فن المراوغة، يعرف كيف يتجنب العواصف حين تهب بشدة، وكيف يناور بين الحقول الملغومة. ليس خوفًا، بل وعيًا أن البقاء في السياسة اللبنانية أشبه بالسير على حافة الهاوية. قراراته تبدو أحيانًا غير متوقعة، لكنها دائمًا محكومة بحسابات دقيقة، تُراعي الحاضر وتستشرف المستقبل.

• وهو المثقف العميق، الذي لا يرى السياسة مجرد لعبة مصالح، بل يراها امتدادًا للتاريخ وأداة للتغيير. في مكتبته، كتب الفلاسفة والشعراء والسياسيين، يُبحر في صفحاتهم ليصنع لنفسه بوصلة فكرية تُضيء طريقه وسط العتمة. يُدرك أن قراءة الماضي ليست رفاهية، بل ضرورة لفهم تعقيدات الحاضر وإعادة تشكيله.

• هو الدرزي المتجذر في طائفته، ابن الجبل الذي يحمل إرث الدروز بحذر واعتزاز، يرعى طائفته كما يرعى الأب أبناءه، يعرف خصوصياتها ويُدرك حساسياتها، ولكنه في الوقت ذاته لا يُغلق نفسه داخل حدودها، بل يفتح الأبواب للتفاعل مع كل الأطياف.

• وهو العروبي اليساري، الذي ينادي بالعدالة الاجتماعية ويؤمن بالحرية، يرى في الفكر اليساري أداة لكسر قيود الظلم وفي العروبة رابطة تجمع شعوب المنطقة. يتحدث عن حقوق الفقراء والمهمشين، لكنه يُدرك أن رفع الشعارات لا يكفي، بل يجب ترجمتها إلى أفعال، ولو جاءت هذه الأفعال متأخرة.

هذا التناقض الظاهري في شخصيته هو ما يمنحه تفرّده ويجعله ظاهرة سياسية نادرة في لبنان. لا يمكن أن تُحبسه في قالب واحد أو تُسجنه داخل أيديولوجية صارمة. يومًا تراه في صف المقاومة، يرفع شعار الحرية في وجه الاحتلال، ويومًا تراه يُناصر الدولة، حاميًا شرعيتها وسط الفوضى، ويومًا يُعلن موقفًا جريئًا، ليعود في اليوم التالي ويُناقضه حين تفرض عليه البراغماتية ذلك.

ما يراه البعض ترددًا أو تناقضًا هو في الحقيقة انعكاس لتجربة سياسية عميقة صنعتها تعقيدات لبنان. في بلد مثل لبنان، حيث يُعاد رسم الخرائط والتحالفات كل يوم، وحيث السياسة أشبه بلعبة شطرنج معقدة، يُدرك وليد جنبلاط أن الثبات المطلق قد يكون انتحارًا، وأن المرونة هي السلاح الأهم للبقاء.

إنه رجل البراغماتية بامتياز، الذي لا يخجل من تغيير مواقفه عندما يرى أن الواقع يفرض ذلك، ولا يتردد في الاعتراف بخطأ إذا شعر أن الاعتراف أفضل من العناد. لكنه في كل تغييراته، يحافظ على خط واحد يجمع بين تناقضاته: خط الجبل، خط الحفاظ على طائفته، وخط إبقاء لبنان على قيد الحياة، مهما كانت التحديات.

وليد جنبلاط، بهذا المزيج الفريد من التناقضات، يُشبه الجبل الذي يُمثل إرثه. صامد، متغير، متنوع، لكنه دائمًا شامخ. هو السياسي الذي لا يرضى بأن يكون مجرد رقم في لعبة السلطة، بل يصنع نفسه لوحة متجددة تُعيد تعريف الزعامة مع كل فصل جديد من فصول حياته.

المصالحات: ترميم الجرح بالكرامة

حين تُذكر المصالحات في لبنان، يتبادر إلى الذهن اسم وليد جنبلاط كمهندس لإعادة بناء جسور الثقة بين من مزقتهم الحرب وشتتهم الأحقاد. في مطلع التسعينيات، وبينما كانت نيران الحرب الأهلية قد خمدت لتترك وراءها خرابًا في القلوب كما في الأرض، أدرك جنبلاط أن سلام لبنان لن يتحقق إلا بمصالحة جذرية تُعيد النسيج الممزق، خاصة في الجبل، تلك البقعة التي كانت مسرحًا للتاريخ كما كانت شاهدًا على الجراح.

لم تكن المصالحة عند وليد جنبلاط مجرد خطوة سياسية، بل كانت فعلًا إنسانيًا يحمل بُعدًا أخلاقيًا ووطنيًا. أدرك أن الدماء التي سُفكت لا تُمحى بمرور الزمن، بل بالاعتراف، بالصفح، وبشجاعة مواجهة الماضي دون خوف أو خجل. لم يكن طريق المصالحة سهلًا، فقد حمل أثقالًا من الذاكرة الجماعية المثقلة بالمآسي، لكنه كان واثقًا أن البديل عن المصالحة هو ضياع لبنان.

زيارة البطريرك صفير: لحظة تاريخية

في عام 2001، صنع وليد جنبلاط لحظة ستبقى محفورة في ذاكرة الجبل ولبنان بأسره. كان استقبال البطريرك الماروني نصرالله صفير في المختارة أكثر من مجرد لقاء رمزي؛ كان شهادة على أن المصالحة ليست حلمًا بعيد المنال، بل قرارًا شجاعًا قادرًا على طي صفحة الألم.

ذلك اليوم لم يكن يومًا عاديًا. الجبل بأسره كان مستعدًا لاستقبال رمز الكنيسة المارونية. رجال ونساء، مسلمون ومسيحيون، تجمعوا على سفوح الجبل ووديانه، وكأنهم يتطلعون إلى فصل جديد في تاريخهم. في مشهد حمل مزيجًا من الهيبة والمشاعر المتأججة، وقف وليد جنبلاط بجانب البطريرك صفير، يُعلن بصمته وكلماته أن المصالحة ليست تنازلاً عن الكرامة، بل تعزيزًا لها.

لم تكن تلك المصافحة بين جنبلاط وصفير مجرد تعبير عن لحظة توافق، بل كانت رسالة واضحة: الجبل، الذي عرف الحروب والدماء، يمكن أن يكون أيضًا أرضًا للتعايش والسلام. بكرامة الجبل وشجاعة زعيمه، انتقل لبنان خطوة إلى الأمام، في زمن كان فيه السلام حلمًا هشًا.

مصالحة الجبل: درس للبنان بأسره

لم تتوقف جهود وليد جنبلاط عند حدود الرمزية، بل عمل على ترجمة المصالحة إلى واقع يومي. فتح أبواب المختارة لكل من أراد العودة، ساهم في إعادة بناء ما دمرته الحرب، وعمل على تطبيع العلاقات بين المسيحيين والدروز. كان يعرف أن المصالحة الحقيقية لا تُقاس بالكلمات أو الخطابات، بل بمشاهد الناس يعودون إلى قراهم، يعيشون معًا دون خوف أو حذر.

جنبلاط في تلك اللحظة لم يكن مجرد زعيم درزي، بل كان رمزًا وطنيًا يُجسد فكرة أن لبنان، بكل تنوعه، لا يمكن أن ينهض إلا إذا تآلفت طوائفه وصار الجبل، الذي كان يومًا رمزًا للفرقة، نموذجًا للوحدة.

المصالحة كاستراتيجية مستدامة

في قلب المصالحة التي قادها وليد جنبلاط، كانت هناك رؤية أعمق: أن كرامة الطائفة لا تتحقق إلا بحفظ كرامة الطوائف الأخرى، وأن السلام الحقيقي يحتاج إلى شجاعة تُعادل شجاعة الحرب. جنبلاط لم يكن فقط صانع مصالحة بين الدروز والمسيحيين، بل كان يدعو لبنان بأسره للاقتداء بتلك التجربة.

ترميم الجرح بالكرامة

الجراح التي خلفتها الحرب قد لا تختفي بالكامل، لكن وليد جنبلاط أثبت أن الكرامة يمكن أن تكون البلسم الذي يُخفف من عمق الألم. اختار أن يُعيد كتابة تاريخ الجبل بمداد السلام، وأن يُذكر اللبنانيين أن المصالحة ليست ضعفًا، بل قمة الشجاعة. في زمن افتقرت فيه السياسة اللبنانية إلى الرموز الوطنية الجامعة، وقف جنبلاط ليُعلن أن التحدي الأكبر ليس في كسب المعارك، بل في كسب القلوب التي أرهقتها الحرب.

المصالحة عند وليد جنبلاط ليست صفحة تُطوى، بل قصة تُكتب كل يوم، في القرى التي تعود إلى الحياة، وفي العائلات التي تصالحت مع ذاكرتها، وفي جبل لم يعد مرتعًا للصراعات، بل واحة للأمل والوطنية.

وليد جنبلاط في الزمن الصعب

في العقود الأخيرة، حيث يُثقل الليل كاهل لبنان بأزمات لا تُحصى، بقي وليد جنبلاط كما عهدناه، صوته يرتفع في وجه العواصف، ونظراته تبحث عن شقوق في جدار الأزمة تنفذ منها بارقة أمل. لم يكن مجرد سياسي يندب حال البلاد، بل كان أشبه بحارس لمصير وطن يُقاوم السقوط في الهاوية.

كان الزمن صعبًا بما يكفي ليُنهك أي قائد، ومع ذلك، ظهر جنبلاط كمن يُصارع القدر بعناد الجبال التي يعرفها جيدًا. في وجه الانهيار الاقتصادي الذي أطبق على صدور اللبنانيين، أطلق صرخاته المدوية “الإصلاح أو الفناء. ” كان يرى في الكارثة الحالية نتيجة حتمية لسنوات من الفساد، لكنه لم يتوقف عند التشخيص، بل نادى بإصلاح جذري يعيد للبلاد توازنها. ولأنه ابن مدرسة الصمود، لم يكن حديثه عن الإصلاح مجرد شعارات، بل دعوة إلى العمل، إلى مواجهة الحقائق مهما كانت مُرة، وإلى كسر الحلقات المفرغة التي تُسجن فيها البلاد.

الصوت المختلف في زمن الصمت

بينما اختار كثيرون الصمت أو الهروب إلى مواقف آمنة، كان وليد جنبلاط يُغرد خارج السرب. يُطلق تحذيراته دون اكتراث للمخاطر السياسية أو الشخصية. يدرك أن الحقيقة تُزعج، لكنها ضرورة للبقاء. يرى بلاده تغرق، لكنه أيضًا يُدرك أن الغرق لا يُميز بين زعيم وشعب، بين قوي وضعيف.

لم يكن وليد جنبلاط يومًا زعيمًا يختبئ خلف مكتبه أو يقف على هامش الأحداث. في زمن الانقسامات الطائفية الحادة، كان يُجاهر بدعوته إلى “لبنان الواحد”، لبنان الذي تتجاوز طوائفه متاريس الخوف وتُعيد اكتشاف وحدتها. وفي زمن الانعزال الإقليمي، كان يُصر على أن لبنان لا يُمكنه أن يعيش بمعزل عن محيطه العربي أو أن يُعادي العالم.

الجسور مع العالم والإقليم

جنبلاط، الذي يُتقن فن الموازنة بين التناقضات، أدرك أن عزلة لبنان تعني نهايته. كان يُنادي دائمًا بمد الجسور مع العالم العربي، مؤكدًا أن لبنان جزء من أمته، لا يمكن أن ينعزل عنها. وفي الوقت ذاته، دعا إلى علاقات متوازنة مع القوى الدولية، مُدركًا أن هذا البلد الصغير بحاجة إلى دعم الخارج للبقاء، لكن دون أن يفقد هويته أو كرامته.

في خضم هذا الزمن الصعب، كان وليد جنبلاط أكثر من زعيم درزي أو سياسي لبناني. كان أشبه ببوصلة تحاول أن تُشير إلى طريق الخلاص، رغم أن العواصف تُربك الاتجاهات. يمد يده للحوار حين تنقطع كل سبل التواصل، ويقف في وجه النزاعات الداخلية حين تُهدد بتمزيق البلاد.

إرث الحكمة في وجه الانهيار

في خضم كل ذلك، بقي جنبلاط وفيًا لإرث الجبل، ذلك الإرث الذي يُعلمك أن القوة ليست في الصراخ، بل في الصمود؛ أن الحكمة ليست في التنازل، بل في اختيار اللحظة المناسبة لاتخاذ القرار. يرى أن لبنان، رغم كل شيء، يستحق فرصة أخرى؛ فرصة تُبنى على أسس جديدة، على دولة مدنية تُلغي الطائفية، وعلى اقتصاد حقيقي يُنقذ الناس من الفقر.

زعامة من نوع آخر

ما يُميز وليد جنبلاط في هذه اللحظات الحرجة هو إصراره على أن الزعامة ليست سلطة تُمارَس، بل مسؤولية تُحمل. يُدرك أن دوره لا ينحصر في حماية طائفته، بل في المساهمة في إنقاذ وطن بأكمله. ولذلك، لم تكن مواقفه يومًا جامدة، بل كانت مرنة، قابلة للتكيف مع متغيرات الواقع.

جنبلاط في هذا الزمن الصعب ليس فقط زعيمًا يواجه أزمة، بل هو رمز لوطن يحاول النجاة من أوجاعه. رجل يُلخص في مسيرته مزيجًا من الحكمة والجرأة، من الانتماء للجبل والانفتاح على العالم، ومن القدرة على الوقوف في وجه العواصف دون أن ينكسر.

رجل في مواجهة القدر

في وجه الصعاب، لا ينحني وليد جنبلاط، بل يُعيد صياغة الأمل. هو رجل يدرك أن الأزمات تُصنع لتُكسر، وأن الوطن الذي أنجب قامات كبرى لن يُهزم بسهولة. وليد جنبلاط، في زمن الانهيار، لا يزال صوتًا يُحذر وينبه، لكنه أيضًا صوتٌ يُطمئن أن لبنان، برغم كل شيء، قادر على النهوض من جديد، لأن في الجبل رجالًا لا يتعبون من السير في دروب الصمود.

الإنسان قبل الزعيم

بعيدًا عن ضجيج السياسة وضوء الكاميرات، يظهر وليد جنبلاط بوجه آخر، وجه الإنسان الذي يرى في البساطة ملاذًا وفي الطبيعة حضنًا أزليًا. هو ذلك الرجل الذي لا يُغريه بريق المناصب ولا أعباء الزعامة، إذ تجد فيه تواضعًا نادرًا يجعل الزعيم يبدو كواحد من الناس، قريبًا من همومهم ومعاناتهم، بعيدًا عن برج العاج الذي يلوذ به الساسة عادةً.

روح ساخرة ونقد ذاتي

في أحاديثه مع الصحافة، يظهر جنبلاط بروح مرحة، تمتزج فيها السخرية الحادة مع العمق الفكري. ينتقد نفسه قبل أن ينتقد الآخرين، مُدركًا أن الزعامة الحقيقية لا تُبنى على صورة مثالية مزيفة، بل على الاعتراف بالعيوب والعمل على تجاوزها. هذه الصراحة الممزوجة بالسخرية تجعله مختلفًا عن غيره، زعيمًا لا يتخذ من نفسه هالة مقدسة، بل إنسانًا يُخاطب الناس بلغتهم، يقاسمهم ضعفهم وأحلامهم وحتى سخريتهم من الواقع.

عاشق الأدب والتاريخ

وليد جنبلاط قارئ نهم، ينهل من كتب التاريخ والأدب كمن يبحث عن مرآة يرى فيها واقع بلاده المعقد. هو من أولئك الذين يعتقدون أن الأدب والتاريخ ليسا رفاهية، بل وسيلة لفهم الحياة وفك شيفرة الواقع. تجد مكتبته مليئة بالكتب التي تُغذي فكره وتُثري روحه، من الفلسفات الغربية إلى أدبيات الشرق، من ماركس إلى جبران. وفي أوقات الشدة، يلجأ إلى تلك الكتب كما يلجأ المزارع إلى الأرض، بحثًا عن الحكمة والسكينة.

ابن الطبيعة ومزارع المختارة

في أحضان المختارة، بين الكروم وأشجار الزيتون، يُصبح وليد جنبلاط إنسانًا أقرب ما يكون إلى ذاته. هو مزارع بسيط يُراقب نمو الكروم، يستمتع بملمس التراب ورائحة الزيتون المُزهر. بين جبال الشوف، يجد الراحة التي لا تمنحها قاعات السياسة ولا أروقة الحكم. الطبيعة بالنسبة له ليست مجرد مكان للراحة، بل مصدر إلهام يعيد إليه التوازن وسط صخب الحياة العامة.

الزعيم القريب من الناس

في نظر أنصاره، وليد جنبلاط ليس زعيمًا يختبئ خلف الحواجز، بل هو رجل يقف إلى جانبهم، يُشاركهم همومهم، يُصغي إلى شكواهم، ويمد يده لمساعدتهم. يرونه كصديق قبل أن يكون قائدًا، كمن يحمل أوجاعهم على كتفيه دون أن يكل أو يمل.

جنبلاط الإنسان هو نقيض الزعامة التقليدية؛ إنه شخصية متواضعة تخفي تحت بساطتها فكرًا عميقًا وقلبًا يتسع للناس والأرض والحياة. هو تجسيد لفكرة أن العظمة ليست في القوة، بل في الإنسانية التي تلامس القلوب وتُلهم الأرواح.

أسطورة لا تنتهي

في كل مرة يظن فيها البعض أن وليد جنبلاط قد اختار الظل، أو أن صدى صوته قد خفت، يعود ليؤكد للجميع أنه ليس مجرد عابر في مشهد سياسي متقلب، بل هو حجر الزاوية في بنية لبنان الهشة. إنه رجل يدرك أن السياسة في بلاد الأرز ليست مجرد فن الممكن، بل هي رقصة على حبل مشدود بين المحنة والرجاء، بين الماضي الذي يُثقل الحاضر، والمستقبل الذي يتوق إلى الخلاص.

صانع الأحداث ومايسترو التوازنات

وليد جنبلاط ليس لاعبًا على الهامش، بل صانع أحداث يختار متى يتحدث ومتى يصمت، متى يقترب ومتى يبتعد. هو ذلك المايسترو الذي يدير أوركسترا التوازنات اللبنانية بمهارة نادرة، يضبط الإيقاع بين أصوات متنافرة، ويُبقي الوطن واقفًا على قدميه رغم زلازل الداخل وضغوط الخارج. ليس فقط لأنه زعيم الجبل، بل لأنه يُجسد بحضوره رمزية لبنان بكل تناقضاته وألوانه.

ابن الجبل وصوت العقل

جنبلاط هو ابن الجبل الذي لم ينحنِ للعواصف، الجبل الذي حمله في روحه وقلبه، ونسج منه مواقفه ومبادئه. في زمن الجنون، حيث يُرفع صوت الصراع فوق كل شيء، كان دائمًا صوت العقل الذي يهمس بالتهدئة، ويُعيد الجميع إلى طاولة الحوار. قد تختلف معه أو تتفق، لكنك لا تستطيع إنكار أنه رجل يدرك أن بقاء لبنان يستوجب حكمة استثنائية تتجاوز المصالح الضيقة والاصطفافات العابرة.

أغنية الجبل التي لا تموت

وليد جنبلاط ليس مجرد زعيم سياسي، بل شاعر الجبل الذي تُولد معه دائمًا أغنية جديدة. أغنية من كلمات الصمود، من نغمات الأمل التي تخرج من قلب المحن، من أهازيج الجبل الذي يشهد له بالوفاء. هو حارس الإرث الذي لا يشيخ، وزارع الأمل في أرض تُثقلها الأوجاع لكنها تأبى أن تستسلم.

أكبر من السياسة

في نظر كثيرين، وليد جنبلاط تجاوز حدود الزعامة التقليدية، ليُصبح رمزًا لأكثر من مجرد معركة سياسية. هو رجل حمل لبنان في قلبه، وعاش تناقضاته بصدق، وسعى لأن يجعل من الزعامة فنًا للحفاظ على الحياة، حياة الناس البسطاء، وحياة الوطن الذي يكاد يضيع بين رياح التغيير.

رجل الزمن المفتوح

وليد جنبلاط هو ابن الزمن الذي لا يُقاس بالسنوات، بل بالمواقف. رجل الزمن المفتوح على الاحتمالات كلها، الذي يدرك أن التاريخ يُكتب بالصبر، وبالقرارات التي تُتخذ في اللحظات الفاصلة. ستبقى سيرته، كما الجبل الذي نشأ فيه، قصة تُروى عبر الأجيال، تُلهم الباحثين عن الحكمة، وتُذكّر الجميع أن القادة الكبار هم أولئك الذين يعرفون كيف يزرعون الأمل في الأرض، حتى حين تبدو ملامحها جافة وقاحلة.

وليست أسطورة وليد جنبلاط إلا دليلًا على أن بعض الرجال لا يرحلون مع الزمن، بل يظلون نبضًا حيًا في ذاكرة وطن، قصيدة لا تنتهي، تُغنى على سفوح الجبال وفي قلوب الناس.